La protección de los menores en redes sociales: más allá de la prohibición

Por María Martín · Directora de Comunicación en GAD3.

Una de las ideas fundacionales del Estado moderno es tan simple como exigente: su función principal es garantizar la seguridad. Max Weber lo formuló con claridad al definir al Estado como quien ostenta el monopolio legítimo de la fuerza para proteger el orden común. Antes que redistribuir o regular, el Estado existe para asegurar que la vida en sociedad no sea una selva.

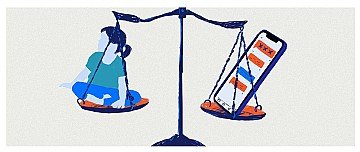

La reciente propuesta del Gobierno de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años debería analizarse desde esa premisa básica. Porque más allá de las buenas intenciones declaradas, la medida revela algo inquietante: el reconocimiento implícito de que el Estado ha perdido el control del mundo digital y ha optado por la vía más sencilla, que no es ejercer su competencia natural, sino retirar a los menores del espacio donde hoy se socializan, aprenden y construyen identidad.

Más sobre esta noticia en ABC

El Estado fuera de juego en el mundo digital

El mundo digital ha pillado al Estado fuera de juego. Durante años se permitió que las plataformas crecieran sin reglas claras, que la economía de la atención se impusiera sobre la protección del usuario y que delitos graves encontraran refugio en arquitecturas tecnológicas opacas. Cuando por fin se reconoce el problema, la respuesta no es ordenar ese espacio, sino vetar a quienes lo habitan de forma más natural: los jóvenes.

¿Alguien propondría prohibir que jueguen en la calle porque hay delincuencia? No. Lo que exige la sociedad es más vigilancia, más control, más responsabilidad institucional. Las familias necesitan que el espacio sea seguro para los menores, no que ellos desaparezcan del espacio.

¿Por qué en el mundo digital aceptamos exactamente lo contrario?

Thomas Hobbes advertía de que, sin una autoridad capaz de imponer orden, la vida se degrada en conflicto permanente. El problema actual no es que los menores estén en redes sociales, sino que el Estado ha renunciado a imponer orden allí donde hoy transcurre buena parte de la vida social. Prohibir no es gobernar; es abdicar.

Los datos permiten matizar el debate. Según el estudio de Percepciones sobre el impacto del consumo de contenidos digitales en la infancia y la adolescencia elaborado por GAD3 para Empantallados, los padres españoles no perciben el entorno digital como un espacio exclusivamente negativo: sitúan en torno a los 13 años la edad adecuada para el primer smartphone y en los 15 el acceso a redes sociales, y valoran el impacto de las pantallas con un 2,9 sobre 5, lo que refleja una visión equilibrada entre riesgos y oportunidades. Además, el uso real confirma su centralidad social: el 93% de los adolescentes utiliza las plataformas digitales principalmente para relacionarse con otros (estudio Infancia y Adolescencia en Entornos Digitales para Fundación Orange, 2024). La cuestión, por tanto, no es apartar a los menores del entorno digital, sino garantizar que sea un espacio más seguro y mejor regulado.

Si te interesa conocer más sobre el estudio de Empantallados o el de Fundación Orange, puedes acceder a sus publicaciones clicando en ellos.

El efecto que no se menciona

La demanda ciudadana es clara: más Estado en su función esencial de protección, no menos derechos para los menores. Sin embargo, la respuesta política invierte esa lógica. Se limita el acceso, se traslada la responsabilidad a las familias y se evita el conflicto con grandes actores tecnológicos que operan a escala global.

Existe además un efecto perverso apenas mencionado: la prohibición empuja a muchos menores a usar las redes de forma clandestina, sin acompañamiento adulto ni garantías adicionales. Se crea así un entorno aún más opaco y potencialmente más peligroso.

Tal vez la pregunta de fondo sea esta: ¿en qué momento dejamos de exigir que tanto el mundo físico como el digital sean lugares seguros para nuestros niños y empezamos a aceptar que la solución sea apartarlos de la vida común? La medida puede presentarse como protección, pero es, en realidad, un síntoma de debilidad. Y un Estado débil en su función protectora acaba pagando un precio alto, especialmente cuando quienes quedan desprotegidos son los menores.