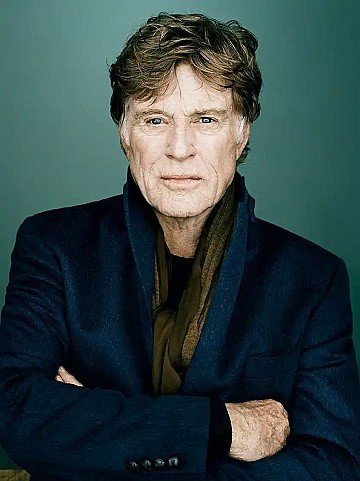

Cinquante ans après sa sortie, Les Trois Jours du Condor de Sydney Pollack (1975) apparaît toujours comme un modèle de thriller politique et un classique du film d’espionnage. Il raconte l’histoire d’un modeste analyste de la CIA (Robert Redford), qui se retrouve seul, traqué après l’assassinat de tous ses collègues, plongé dans un complot qui le dépasse. Aux côtés de Faye Dunaway et de Max von Sydow, Pollack dresse un portrait sombre et précis du milieu du renseignement. La mise en scène élégante, la photographie hyper réaliste d’Owen Roizman et la musique jazzy de Dave Grusin confèrent au film une profondeur psychologique rare. Un film qui interroge la nature du pouvoir, la solitude de l’individu face à l’institution et la fragilité de la vérité. Les Trois Jours du Condor de Sydney Pollack, ou le film qui fête les 50 ans de paranoïa du cinéma américain !

Un film né dans l’après-Watergate

L’après-Watergate offre le terreau parfait pour Les Trois Jours du Condor. Ainsi, l’Amérique des années 1970 se remet à peine de la démission de Nixon, et la méfiance envers les institutions bat son plein. Pollack, conscient de ce climat de méfiance, fait du film un miroir de cette époque troublée, en adaptant le roman, Les Six Jours du Condor, de James Grady.

Joseph Turner (Robert Redford), analyste littéraire, n’est pas un agent de terrain : il déchiffre des romans, traque des motifs dans des textes, et tente d’anticiper des messages codés. Lorsqu’il revient de pause pour découvrir ses collègues assassinés, il comprend que ce qui se joue va bien au-delà d’une simple mission : c’est la structure même de la CIA qui pourrait être compromise.

Ce climat de suspicion, rendu tangible par Pollack, fait écho aux inquiétudes de l’époque et présente l’espionnage, non comme un spectacle d’actions extraordinaires, mais comme un travail méticuleux. Lorsque Turner découvre un réseau parallèle à la CIA, le film met en scène la fragilité des structures qu’on croyait solides — le pouvoir secret se niche même là où on ne le soupçonnerait pas. Ce contexte politique renforce la tension : ce n’est pas seulement l’action qui intrigue, mais l’existence d’un complot interne, d’un « État dans l’État », thème particulièrement anxiogène alors que le public américain sort des révélations du Watergate.

Redford, Dunaway et von Sydow : un trio d’ombres et de tensions

Au cœur du film, la relation Pollack–Redford est magnifiée par la vulnérabilité de Turner : ce “gentleman clandestin” n’est pas un héros infaillible, mais un intellectuel forcé à l’action, sans jamais véritablement dominer ses adversaires.

Mais Pollack ne se contente pas de ce duo récurrent : Faye Dunaway incarne Kathy Hale, photographe, figure tendre et froide à la fois. Leur relation — kidnapping, méfiance, rapprochement — se construit dans l’ambiguïté : elle échappe aux clichés romantiques, et Pollack filme leurs adieux à la gare avec une “cruauté affective” subtile.

Quant à Max von Sydow, il apporte une gravité glaçante dans le rôle de Joubert, tueur impassible et méthodique, presque mécanique. Sa présence se joue souvent hors champ, renforçant l’aura menaçante : il ne dialogue pas constamment avec Turner, mais leur rapport culmine dans un face-à-face surprenant, plus philosophique que purement violent.

La mise en scène, l’imprévu et la musique : architecture d’un suspense subtil

Pollack orchestre le suspense avec retenue : il privilégie la tension psychologique, les plans silencieux, les regards lourds de sous-entendus. Le film ne se repose pas uniquement sur l’action, mais interroge l’impuissance du protagoniste face à un système opaque.

La photographie d’Owen Roizman renforce cet effet : ses plans urbains — les tours jumelles du World Trade Center, des rues de New York, des taxis, des reflets — soulignent la solitude de Turner dans la ville.

D’un autre côté, le rôle du hasard est central : selon certains critiques, Turner échappe à ses ennemis par pure chance, et sa rencontre avec Kathy Hale est presque fortuite, ce qui fragilise la logique de la machination. Par ce choix, Pollack semble suggérer que les systèmes technocratiques, aussi puissants soient-ils, ne peuvent tout contrôler.

Et bien sûr, la musique de Dave Grusin — un jazz-fusion aérien, sobre — soutient tout cela. Elle ne dramatise pas de façon spectaculaire, mais glisse comme un voile : elle accompagne les moments de pause, d’introspection, les respirations de l’intrigue. Cette partition, discrète mais marquante, amplifie l’impression d’un monde où l’action physique est moins menaçante que l’ombre d’une vérité cachée.

Héritage et résonances contemporaines : complotisme, post-vérité et presse en ligne de mire

Cinquante ans après Les Trois Jours du Condor, son propos conserve une pertinence rare. À l’ère du complotisme rampant, de la post-vérité et des fake news, le film apparaît comme une mise en garde : face à un pouvoir secret, la liberté de la presse reste essentielle. Turner, dans le film, finit par se tourner vers un journal (le New York Times) pour exposer la machination ; c’est un rappel que les médias sont un contre-pouvoir indispensable.

Par ailleurs, le pessimisme de Pollack — un héros désarmé face à une “nébuleuse” qu’il ne peut pas complètement démanteler — résonne dans une époque où beaucoup doutent du pouvoir des institutions pour réguler elles-mêmes l’ombre qu’elles projettent. Je me permets d’insiste sur ce sentiment d’impuissance : la fin du film ne rétablit pas un ordre rassurant, mais laisse planer l’incertitude.

Enfin, dans un monde numérique saturé d’informations et de désinformations, le film rappelle que la vérité est souvent “en retrait”, cachée dans les textes, dans les entrelignes — exactement comme Turner, qui la cherche parmi les livres. Cette approche fait écho aux débats contemporains sur la vérification des sources, la responsabilité des plateformes et la mission démocratique des médias. Des thèmes plus brûlants que jamais.

Soutenez-nous

Nous vous encourageons à utiliser les liens d’affiliation présents dans cette publication. Ces liens vers les produits que nous conseillons, nous permettent de nous rémunérer, moyennant une petite commission, sur les produits achetés : livres, vinyles, CD, DVD, billetterie, etc. Cela constitue la principale source de rémunération de CulturAdvisor et nous permet de continuer à vous informer sur des événements culturels passionnants et de contribuer à la mise en valeur de notre culture commune.

Hakim Aoudia.